朝起きられないのは「自律神経の乱れ」だけではない

「朝、目は覚めているのに体が動かない」「出勤時間が迫っても布団から出られない」「午前中は頭がぼんやりする」――。

このような症状に悩む方が、最近大人の間でも増えています。

かつては中高生に多いとされていた**起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)**ですが、現代ではストレス、睡眠不足、スマートフォンの使いすぎなどにより、20代~50代の成人にも広くみられるようになっています。

一般的には「自律神経の乱れ」と言われますが、実際にはその背後に**脳・ホルモン・代謝・栄養**など、複数の要因が複雑に関係しています。

つまり、「自律神経を整えましょう」だけでは根本改善には至らないのです。

本記事では、当院(土井治療院)がこれまでの臨床経験と最新の機能神経学・東洋医学の視点をもとに、朝起きられない本当の原因3つと、根本的な改善法をわかりやすく解説します。

起立性調節障害とは?

起立性調節障害とは、立ち上がった際に血圧や心拍数が適切に調整できず、

立ちくらみ、めまい、動悸、倦怠感、頭痛などを引き起こす自律神経の不調です。

朝に症状が強く出て、午後からは少し楽になる傾向があります。

「怠けている」「気合が足りない」と誤解されやすいですが、実際には**脳と自律神経の協調がうまくいっていない**状態です。

大人にも増えている理由

近年、大人の起立性調節障害が急増しているのは、次のような生活習慣の変化が関係しています。

* 就寝前のスマホ使用(ブルーライトによる体内時計の乱れ)

* 睡眠の質の低下

* ストレスやプレッシャーの慢性化

* 栄養不足(ビタミンB群・鉄・マグネシウムなどの欠乏)

* 運動不足による血流・代謝低下

* 副腎疲労やホルモンバランスの乱れ

これらの要因は、自律神経を支える「脳」「ホルモン」「エネルギー代謝」の連携を乱し、結果として“朝に体が起きられない”という症状につながっていきます。

起立性調節障害の3つの本当の原因

① ミトコンドリアの機能低下

朝起きられない人の多くに共通するのが、細胞のエネルギー工場である**ミトコンドリアの機能低下**です。

ミトコンドリアが十分にATP(エネルギー)を作れないと、脳も体も“動くための燃料”を得られません。

ミトコンドリア機能が低下する主な原因

* 睡眠不足・夜更かし

* 高糖質・低たんぱくの食生活

* 鉄・ビタミンB群・マグネシウムの不足

* 腸内環境の悪化・慢性炎症

脳の覚醒中枢である「背外側前頭前野」はエネルギー消費が非常に大きく、ミトコンドリア機能が落ちると真っ先に影響を受けます。

その結果、朝に交感神経が立ち上がらず、倦怠感・集中力低下・無気力などが出現します。

**改善のポイント**

* 良質な睡眠(23時前就寝)

* 鉄・ビタミンB1・B2・B6・マグネシウム・コエンザイムQ10の摂取

* 朝日を浴びて体内時計をリセット

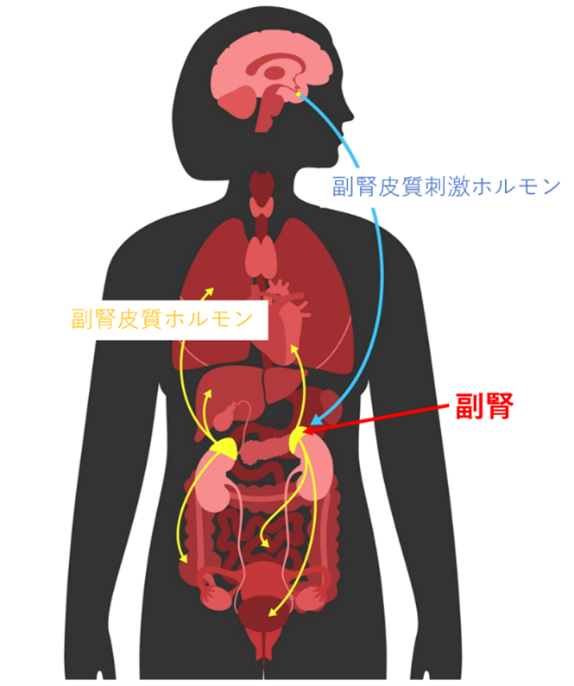

② 副腎の疲労(アドレナル・ファティーグ)

朝の目覚めに必要なホルモン「コルチゾール」を分泌するのが副腎です。

しかし、慢性的なストレスや夜型生活により副腎が疲弊すると、コルチゾール分泌が減少し、朝になってもスイッチが入らない「副腎疲労」が起こります。

副腎疲労の特徴

* 朝がつらい・起き上がれない

* コーヒーや甘い物を欲する

* 午後~夜に元気が出る

* 集中力が続かない

副腎は自律神経・免疫・ホルモンの中継点でもあるため、機能低下は全身の調整能力の低下を意味します。

結果として血圧・体温・血糖の変動が激しくなり、立ちくらみや倦怠感が強く出ます。

**改善のポイント**

* 夜のスマホ・PCを控える(ブルーライト遮断)

* 23時前に就寝

* タンパク質・ビタミンC・塩分を適度に摂取

* ストレスをためない環境づくり

③ 扁桃体症候群(脳の過剰防御反応)

近年注目されているのが、**扁桃体(へんとうたい)症候群**です。

扁桃体は脳内で「恐怖・不安・ストレス」を検知する警報装置のような役割を担っています。

しかし、この扁桃体が過剰に働くと、脳が常に“危険”と判断し、自律神経を緊張モードにしてしまうのです。

その結果、朝になると「起きる=危険」と無意識にブレーキをかけ、体が動かなくなります。

これは意志の問題ではなく、**脳の誤作動**によって起きている現象です。

扁桃体症候群を悪化させる3つの脳の機能低下

- 背外側前頭前野(思考・判断・理性)の低下 → 夜のスマホや睡眠不足で疲弊

- 腹内側前頭前野(感情の抑制)の低下 → ストレスでイライラ・不安が増加

- 前帯状回(安心感・動機づけ)の低下 → 自律神経の安定が失われる

これらが連鎖的に弱ることで、扁桃体が暴走し、交感神経が過剰に働き続けます。

**改善のポイント**

* 深呼吸・瞑想などで腹側迷走神経を活性化

* 鍼灸や整体で「安心・安全」を感じる身体づくり

* 好きなこと・リラックスできる時間を意識的に増やす

脳は筋肉と同じで、適切な刺激を与えれば必ず回復します。

扁桃体の過活動を抑えるには、「頑張る」よりも「安心できる瞬間」を日常に取り戻すことが大切です。

3つの原因に共通する改善の秘訣は「栄養」

ミトコンドリア、副腎、扁桃体――これらに共通するキーワードは「エネルギーと栄養」です。

身体と脳の働きは、すべて細胞のエネルギー代謝に支えられています。

#### 栄養改善のポイント

* 和食中心の朝食をしっかり摂る(血糖を安定。パンや甘いものは避ける)

* 良質なたんぱく質(卵・魚・肉・豆類)を意識

* 鉄・ビタミンB群・マグネシウムを補給

* コーヒーやエナジードリンクは避ける

※以前、当院所属の分子栄養学カウンセラー木村真紀による「起立性調節障害を改善する栄養療法」を開催しました。アーカイブ動画を視聴したい方はLINEまたはメールでお問い合わせください。

特に女性やダイエット中の方は鉄・B群が不足しやすく、エネルギー代謝が低下します。

「心の問題」と思われる不調も、実は栄養不足が原因のことが少なくありません。

整体・鍼灸による起立性調節障害改善アプローチ

土井治療院では、起立性調節障害を「脳と自律神経のネットワーク障害」として捉え、

鍼灸・脳神経促通整体・運動療法を組み合わせた**総合的アプローチ**を行っています。

当院の主な施術内容

1.鍼灸施術

東洋医学では「気・血・水のバランスを整える」ことや、「五臓の働きを高め、全体の調和を図る」という考え方があります。

起立性調節障害の方を東洋医学的にみると、次のような状態がよく見られます。

胃の気の弱化

副腎の疲労

腸内環境の悪化

肝臓の疲労

当院では腹診などを通してどの臓腑に負担がかかっているかを丁寧に見極め、その機能を高めるツボに鍼灸を行い、内臓の働きを整えていきます。

近年の研究では、鍼治療が自律神経の中枢である迷走神経を活性化させることが明らかになっています。

迷走神経が活性化することで、ミトコンドリアの機能向上、前頭葉の働きの改善、そしてストレス中枢である偏桃体の過活動を抑えることが期待できます。

※偏桃体症候群を起こしている方は、不安感が強く、鍼に対して恐怖心を持つ場合があります。

その状態で無理に施術を行うと、かえって効果が出にくくなるため、当院では**刺さない鍼(鍉鍼〈ていしん〉や金粒)**を用いた施術も行っています。

「鍼が怖い」という方も安心してご相談ください。

2.脳神経促通整体

筋肉にある筋紡錘、関節の位置感覚を伝える受容器、筋膜に分布するルフィニ小体など、

さまざまな固有感覚受容器を同時に刺激する特殊な整体法を行います。

整体によって多くの感覚情報が脳に送られると、脳幹・小脳・前頭葉などの血流が促進され、自律神経の切り替えがスムーズになります。

また、脳神経促通整体には迷走神経を強力に活性化する効果もあり、

結果として前頭葉の機能向上や偏桃体の抑制にもつながります。

「自律神経を整える」というよりも、“脳と身体の回路を再教育する”ことを目的とした施術です。

3.機能回復ジム「REBRUSH」

併設する機能回復ジム「REBRUSH」では、ピラティスやマシントレーニングを中心に、

迷走神経の活性・ボディマップ(身体認識)の再構築・横隔膜を使った呼吸改善を行います。

これにより脳が「安心・安全」と感じる状態をつくり、偏桃体症候群の改善と自律神経の安定を促します。

運動不足がある方は、鍼灸や整体と組み合わせてトレーニングを行うことで、より早期に起立性調節障害の改善が期待できます。

東洋医学の知恵と、最新の機能神経学的アプローチを組み合わせることで、薬に頼らず**「朝スッキリ起きられる体」**へ導いていきます。

まとめ

起立性調節障害の原因は、単なる自律神経の乱れではありません。

* ミトコンドリアの機能低下によるエネルギー不足

* 副腎疲労によるホルモンバランスの乱れ

* 扁桃体症候群による脳の過剰防御反応

この3つが複合的に絡み合い、「朝起きられない」という症状を引き起こします。

栄養・睡眠・ストレス・姿勢・呼吸――。それぞれを整えながら、脳と自律神経を回復させることで、症状は確実に変化します。

土井治療院では、東洋医学と機能神経学を融合した独自の施術で、“起きられない朝”を“自然に目覚める朝”へ変えるお手伝いをしています。

薬を飲んでも良くならない、朝がつらいと感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの体に眠る回復力を取り戻すきっかけになります。

記事監修者

土井治療院 院長 土井亮介

良いと言われる施術技術があれば、

【保有資格】

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師

お電話ありがとうございます、

土井治療院でございます。