起立性調節障害は、自律神経のバランスを崩す『副腎・脳・腸・呼吸』を整えれば早期完治が望めます。

あなたのお子様はこのような症状でお悩みではないですか?

- 朝なかなか起きられず学校に行けない

- 午前中は調子が悪く学業に支障をきたす

- 夜の寝つきが悪い

- 低気圧がくると体調が悪くなる

- 顔色が青白い

- 頭痛がおきやすい

- イライラしやすい

- 集中力が低下し学力が落ちてきた

- 食欲不振

- 体がだるい、あるいは疲れやすい

- 少し動くと動悸あるいは息切れがする

- 乗り物酔いしやすい

- 立ちくらみ、またはめまいを起こしやすい

- ストレスを感じると気持ちが悪くなる

- 立っていると気持ち悪くなり、ひどくなると倒れる

- 自己肯定感が低く、自分はダメだとネガティブになりやすい

上記の3つ以上あてはまる症状があれば起立性調節障害(OD)である可能性が高いです。起立性調節障害は病院に行ってもなかなか改善策がなく、数年間辛い症状を患うこともある疾患です。短い学生生活で長期に学校を休むのは、勉学の遅れや友人関係の問題など本人にとっても親御さんにとっても不安をさらに大きくします。

でも安心してください。起立性調節障害は正しい知識と技術でお身体を整えれば早期に改善が可能です。起立性調節障害でお悩みの方はぜひ土井治療院へご来院ください。

起立性調節障害(OD)とは?

起立性調節障害とは中学生の10%、小学生の5%に存在すると言われており、小学生から大人まで誰もが罹患する可能性がある病気ですが、ここ数年は小・中学生の起立性調節障害を患う子の数が急激に増えています。朝は体調が悪く、夕方以降元気になるため「サボり癖では?」と思われることも多々ありますが、実際には体内環境のバランスが相当崩れているのです。

起立性調整津障害の病院での治療

一般的な病院では血圧を上げるお薬や漢方を処方されます。あとは日常生活の生活指導がされますがそれだけでは残念ながら根本改善にはつながらず数年この症状に悩まされる子もいます。

起立性調節障害の原因は自律神経?

起立性調節障害について調べると「自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが崩れることが原因である」と記載されているものが非常に多いです。しかし、起立性調節障害を改善するために重要なのは自律神経のバランスを整えることよりも自律神経のバランスを崩してしまう根本原因を改善する必要があります。

自律神経のバランスを崩す根本原因は①副腎②脳③腸④呼吸です。

これら4つが原因で自律神経のバランスが崩れ起立性調節障害を引き起こしているのです。

自律神経のバランスを整える整体や鍼治療を受けても症状が改善しないのは、これら4つに対してアプローチしていないから症状が戻ってしまうのです。では起立性調節障害を起こす根本原因についてそれぞれ詳しく説明します。

起立性調節障害の根本原因①副腎疲労

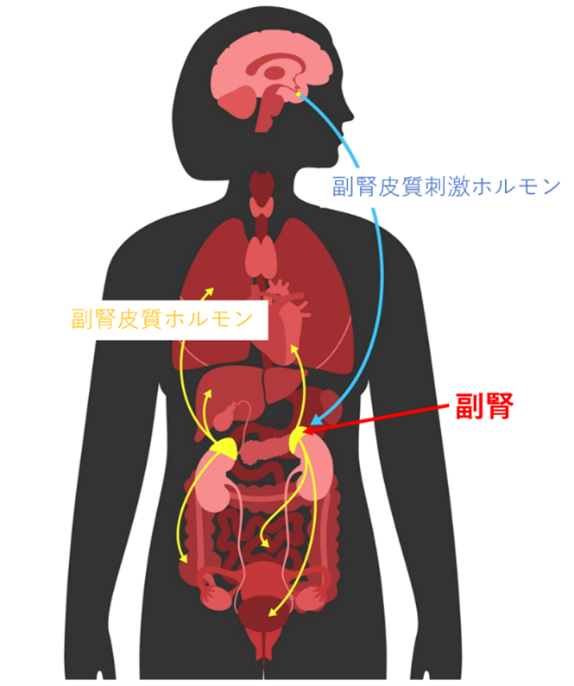

副腎(ふくじん)とは内臓の一つで腎臓の上にくっつく三角形の臓器です。副腎は様々な働きをしますが、重要な働きは「ストレスがかかった時にそれに立ち向かうためのホルモンを出す」ということです。

例えば森の中でクマに出会ったとします。その際に我々は「戦うか?逃げるか?」どちらかしないといけないわけです。戦うにも逃げるにもエネルギーが必要で「戦闘モード」にしてくれるのが「副腎皮質ホルモン(コルチゾール)」です。血糖や血圧を上げストレスを受けても「よし!やるぞ!」という戦闘モードのスイッチをいれてくれるのです。

ところが副腎が疲労していると、副腎皮質ホルモンが出ないため血糖、血圧が上がらずストレスに打ち勝つことができなくなってしまいます。

これは、糖と酸素をエネルギー源とする脳が関係しています。

副腎皮質ホルモンが出ないことで脳にエネルギー源となる糖と酸素が運ばれないため、脳はエネルギー不足で力を発揮することができないのです。

通常、自律神経が安定していると副腎皮質ホルモンは夜中3時ごろから徐々に分泌され始め朝8時頃にピークを迎えます。副腎皮質ホルモンが8時頃にたくさん分泌されることで朝起きて「よし行くぞ!」というスイッチが入るのです。

つまり、生命活動をするうえで副腎皮質ホルモンが分泌されることはとても重要といえます。副腎が疲労して副腎皮質ホルモンが分泌されなくなることで「朝起きられない」「午前中は体調が悪い」など起立性調節障害で見られる症状がでてくるのです。

では、副腎疲労はなぜ起きるのでしょうか?

①過度なストレス

副腎皮質ホルモンは「ストレスに対抗するためのホルモン」です。日々ストレスを受けた環境で生活していると副腎皮質ホルモンは分泌され続け、やがて疲弊してホルモンが分泌できなくなってしまいます。

・親からの執拗なプレッシャー

・指導者からの執拗なプレッシャー

・受験勉強

・家庭環境

・友人関係

など社会生活を営む上で子供たちは様々なストレスを受けています。こういった環境が副腎疲労を起こす一つの要因となります。

②偏った食生活

甘いお菓子やジュースをよく飲む。主食はパンや麺などの小麦粉類が多い。揚げ物ばかり食べているといった食生活を送っていると腸内で炎症が起きやすくなります。副腎ホルモンは抗炎症作用もあるため、腸で炎症が起きていると炎症を鎮めようと分泌し続けることで、やがて疲弊し副腎ホルモンが分泌されなくなってしまいます。食生活は起立性調節障害とも非常に密接にかかわっているのです。

③体内の炎症反応

歯周病、上咽頭炎、その他様々なアレルギーは体内の炎症反応を引き起こします。副腎皮質ホルモンは抗炎症作用があるため、先述した通り体内に炎症反応があると分泌され続け、やがて疲弊し副腎疲労を起こします

このように、

起立性調節障害と副腎疲労は非常に密接な関係があり、副腎疲労を改善しなければ起立性調節障害の改善はまず難しいと考えてもよいでしょう。

※近年の研究によると副腎は疲労しないと言われていますが、副腎に「副腎皮質ホルモンを出せ!」と指示する親分である下垂体の疲労が副腎疲労の根本原因だという説もあります。どちらにせよ起こる機序は同じです。

起立性調節障害の根本原因②脳(前頭葉機能低下)

現代の子供はスマホ・タブレット・PCの普及によりデジタルデバイスを見る時間が非常に長くなっています。デジタルデバイスを2時間以上見続けるまたは、毎日のように頻繁に使用すると脳の「前頭葉」という部分の機能低下が起きると言われています。

「前頭葉」は人間の脳の中でもとても重要な部分です。

前頭葉に機能低下が起きると

・やる気が出ない。抑うつ状態

・慢性疲労症状

・頭痛やめまい

・腰痛などの慢性痛

・体の過緊張からくる首肩こり、めまい、耳鳴り

などの症状がでてきます

また、前頭葉に機能低下があると自律神経の交感神経が過活性しやすいため常にストレスを感じやすくなります。その結果、副腎ホルモンも過剰に分泌されやすくなり副腎疲労にもつながります。

小さいころから「スマホで動画を見せておくとおとなしいから・・・」とデジタルデバイスの過剰使用をすることで前頭葉の機能低下が起きた結果、起立性調節障害を引き起こしている可能性もあります。

起立性調節障害の根本原因③食生活

前述した通り、食生活は起立性調節障害と密接な関係があります。

食生活により

・体の中に炎症反応が起きやすくなる

・副腎疲労を起こす

・前頭葉機能低下を起こす

・自律神経のバランスを崩す

といったことが起きます。

食生活を見直さない限り起立性調節障害の改善は難しいといってもよいでしょう。副腎の所でご説明したとおり甘いお菓子やジュースをよく飲む。主食はパンや麺などの小麦粉類が多い。揚げ物ばかり食べているといった食生活を送っていると腸内で炎症が起きやすくなります。この状態は腸内細菌の善玉菌と悪玉菌のバランスが非常に悪く、迷走神経という神経の働きを低下させるため前頭葉の機能低下にもつながると言われています。

起立性調節障害の根本原因④呼吸

昨今はコロナの影響でマスクをする機会が非常に増えました。

しかし、マスクをしていると呼吸がどうしても浅くなってしまうため、早く浅い呼吸になってしまいます。

また一方で、現代っ子は外で友達と走りながら遊びまわるという時間が減りゲームなどをして遊ぶ時間が増えました。結果、有酸素運動をする時間が減り、これも呼吸が浅く早くなる要因に繋がっています。

このように、

呼吸が浅く早くなる状態が続くと自律神経の交感神経が過活性状態になります。

交感神経の過活性状態が続くと

・頭痛

・不眠

・朝起きるのが辛い

・全身倦怠感

・胃痛

などの症状がでてきます。しかし、多くの方が自分の呼吸が早くて浅いことに気づいていませんが、知らぬ間に自分の呼吸で自律神経のバランスを乱して起立性調節障害を起こしている可能性があるのです。

起立性調節障害に対する土井治療院のアプローチ

土井治療院では上記にあげた起立性調節障害の根本原因①副腎②脳③食生活④呼吸へアプローチすることで根本治療をおこなっています。4つの根本原因を改善することで起立性調節障害を根本から改善することが可能です。

副腎、腸の機能を上げるために鍼治療をおこなう

疲労している副腎と炎症を起こしている腸を元の状態に戻す必要があるため、東洋医学的アプローチから2つの内臓の機能向上を図ります。副腎の機能を上げるツボ、消化器の機能を上げるツボにそれぞれ鍼治療をおこなっていきます

②前頭葉の機能を上げる鍼治療をおこなう

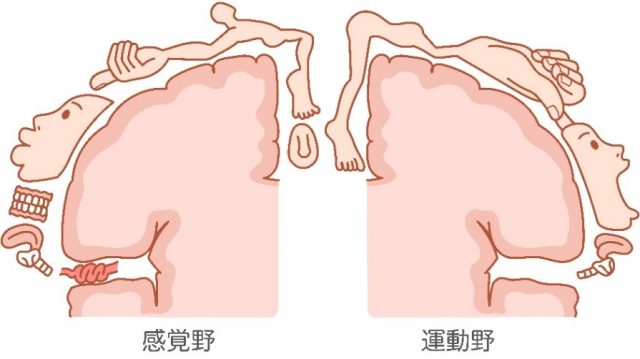

前頭葉機能低下が疑われる方に対しては手足末端の前頭葉へ刺激を送るツボを使って堤鍼治療(刺さない鍼)で刺激を入れていきます。脳には「ホムンクルス」という脳内地図(マッピング)があり、手足末端は脳内地図の中でも大きな面積をとっています。これは脳に入る刺激が大きいことを示しています。手足末端のツボを刺激することで脳にたくさんの刺激を送って前頭葉の活性を図っていきます

③分子栄養学カウンセラー監修による食事指導

起立性調節障害を改善するには日々の食生活の見直しが必須です。土井治療院所属の分子栄養学カウンセラー監修の起立性調節障害を改善する食事指導資料を配布しています。

※ご希望の方には有料の個別栄養コンサルティングもおこなっております

④正しい呼吸ができるよう整体治療&呼吸エクササイズ指導

呼吸が早く浅くなってしまっている人は肋骨が開き、横隔膜を使った呼吸ができなくなっています。この状態が続くと交感神経過活性は続いてしまうため、横隔膜を使った正しい呼吸ができるよう肋骨のポジションや首肩回りを緩ます整体をおこないます。また、自宅でできる呼吸エクササイズの指導も合わせておこないます。

最後に。

「せっかく受験に合格したのに学校に行けなくなってしまった」

そのようなお子さんをお持ちでお困りの方がいるのではないでしょうか?

おそらくその子はすでに副腎の疲労が始まっていながらなんとか最後の力を振り絞って受験勉強をしたは良いものの、受験が終わったら副腎も自律神経も疲弊しすぎてストレスに対抗できない体になってしまった。という方は決して少なくありません。

受験は親子どもどもとても疲弊します。せっかく苦労の末、手にした合格。せっかくなら元気に学校に通ってもらいたいとお考えかと思います。楽しい学校生活を送るためにもぜひ土井治療院で起立性調節障害の根本改善をしましょう!

最後に。

「せっかく受験に合格したのに学校に行けなくなってしまった」

そのようなお子さんをお持ちでお困りの方がいるのではないでしょうか?

おそらくその子はすでに副腎の疲労が始まっていながらなんとか最後の力を振り絞って受験勉強をしたは良いものの、受験が終わったら副腎も自律神経も疲弊しすぎてストレスに対抗できない体になってしまった。という方は決して少なくありません。

受験は親子どもどもとても疲弊します。せっかく苦労の末、手にした合格。せっかくなら元気に学校に通ってもらいたいとお考えかと思います。楽しい学校生活を送るためにもぜひ土井治療院で起立性調節障害の根本改善をしましょう!

お電話ありがとうございます、

土井治療院でございます。