関節リウマチと聞くと、「免疫の病気」や「遺伝が関係している」といったイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

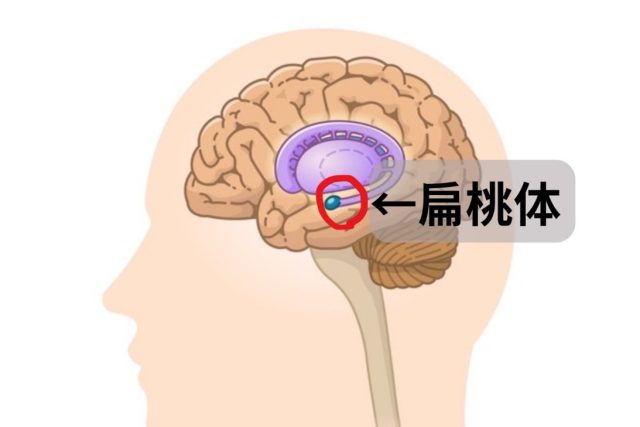

しかし、最新の研究では──リウマチの痛みや炎症の背後に、“脳のストレス中枢”である**偏桃体(へんとうたい)**が深く関わっていることがわかってきました。

この偏桃体がストレスや不安で過剰に働く状態を「偏桃体症候群」と呼びます。

実はこの状態が続くと、自律神経や免疫のバランスが崩れ、関節の炎症や痛みを悪化させるスイッチが入りやすくなってしまうのです。

「なぜ薬を飲んでもなかなか良くならないのか」「なぜストレスで症状が悪化するのか」──

その答えは、あなたの“脳の働き”の中に隠れているかもしれません。

この記事では、リウマチと偏桃体症候群の驚くべき関係、そして症状をやわらげるために今すぐできる対策について分かりやすく解説していきます。

偏桃体症候群を理解するためには最新の研究である「ポリヴェーガル理論を理解する必要があるので解説していきます。

ポリヴェーガル理論とは?

一般的に自律神経は、交感神経と副交感神経の二種類に分けられます。

しかし、ポリヴェーガル理論では、副交感神経をさらに二つに分け、腹側迷走神経と背側迷走神経として扱います。

それらが環境に応じてどのように働き、心身の状態に影響を与えるのか。

その詳細は次の通りです。

交感神経

「動く、活動する」ときに働く神経です。特に危険に遭遇し、戦うか逃げるかの状況で強く働きます。自分や大切なものを守るために能動的な状態で、アクセルの神経とも言われます。

背側迷走神経

「休む、止まる」ときに働く神経です。特に危険や絶望的な状況で強く働き、そこから逃げられないとき=交感神経で対処できないときに心身が凍りつく状態を誘引します。自分や大切なものを守るための受動的な状態で、ブレーキの神経とも言われます。

腹側迷走神経

「安全な場所にいる、安心だと感じられる」ときに働く神経です。他者とのつながりを大切に、共感を促します。アクセルとブレーキの調整をするチューニングの神経です。

試験の前にドキドキしたり、人間関係に疲れて一人で閉じこもりたくなったり、大切な人と一緒に過ごして心安らいだり・・・。このような感情は、これら3つの神経が状況に合わせて働くことで形成されています。

リウマチの症状を悪化させる「偏桃体症候群」とは?

リウマチの症状を悪化させる免疫異常を引き起こす要因となる「自律神経の乱れ」。

これは、上記3つの神経のうち交感神経、背側迷走神経が過剰に働いている状態を指します。

これを、「偏桃体症候群」といいます。

偏桃体とは脳の側頭葉の内側にある神経細胞の集まりで、恐怖や不安といったマイナスの感情の処理を主に行っています。

私たちが危険に遭遇したとき、脅威の対象が偏桃体に伝わることで危険を感じ、自分や大切なものを守るために交感神経、背側迷走神経の切り替えを行っているのです。

つまり、偏桃体は危険を素早く察知し、対応するために必要不可欠なものです。

しかし偏桃体が過活動している状態になると、反応する必要のない小さなストレスにも過剰に反応し、常に不安や緊張を感じるようになる。これが、『偏桃体症候群』です。

この偏桃体症候群が起こり、交感神経、背側迷走神経が過剰に働く状態になることでリウマチの症状はどんどん悪化していくのです。

では、ここからは更に偏桃体症候群が起きる原因です。

大きく分けて4つあります。

1. 島皮質(とうひしつ)が今の状況が安全でなく、危険で驚異的と判断する

2. 背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)の働きが低下する

3. 腹内側前頭前野(ふくないそくぜんとうぜんや)の働きが低下する

4. 前帯状回(ぜんたいじょうかい)の働きが低下する

少し専門的で難しいですが、これらを理解すると、

現在のつらい症状に対して、自分でできることが増え、早期の症状改善を目指していただけます。

上記の4つについて詳しく説明していますのでぜひ下記の記事もご覧ください。

1. ①島皮質(とうひしつ)が今の状況が安全でなく、危険で驚異的と判断する(身体)

②島皮質(とうひしつ)が今の状況が安全でなく、危険で驚異的と判断する(心)

2. 背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)の働きが低下する

3. 腹内側前頭前野(ふくないそくぜんとうぜんや)の働きが低下する

リウマチによる関節の痛みでお困りの方へについて詳しくはこちら

この記事に関する関連記事

- リウマチの治療に新たなアプローチ。偏桃体症候群を改善する方法とは?

- リウマチの痛みを悪化させているのは脳が原因?

- リウマチの痛みを悪化させているのはあたなの心?

- リウマチの痛みが運動で改善するメカニズムとは?

- 関節リウマチの患者さんが併発しやすい手の症状について【腱鞘炎・ばね指編】

- 【リウマチを治すために自分でできる5つの基本治療 食事編】

- 当院の治療で関節リウマチの症状が軽快した患者様からの喜びの声②

- 当院の治療で関節リウマチの症状が軽快した患者様からの喜びの声①

- 関節リウマチとストレスの関係性

- 関節リウマチと間違えやすいへバーデン結節について

- 関節リウマチの人が妊娠する時の注意点

- 血液検査で関節リウマチの何が分かるか?

- マイコプラズマ感染症と関節リウマチの関係性

- 関節リウマチのアンカードラッグ“メトトレキサート”の注意するべき副作用

- 関節リウマチ お薬(メトトレキサート)の副作用による骨髄障害について

- 関節リウマチの隠れた原因

- 関節リウマチの診断方法

- 関節リウマチの基礎知識

- 関節リウマチの初期症状

お電話ありがとうございます、

土井治療院でございます。